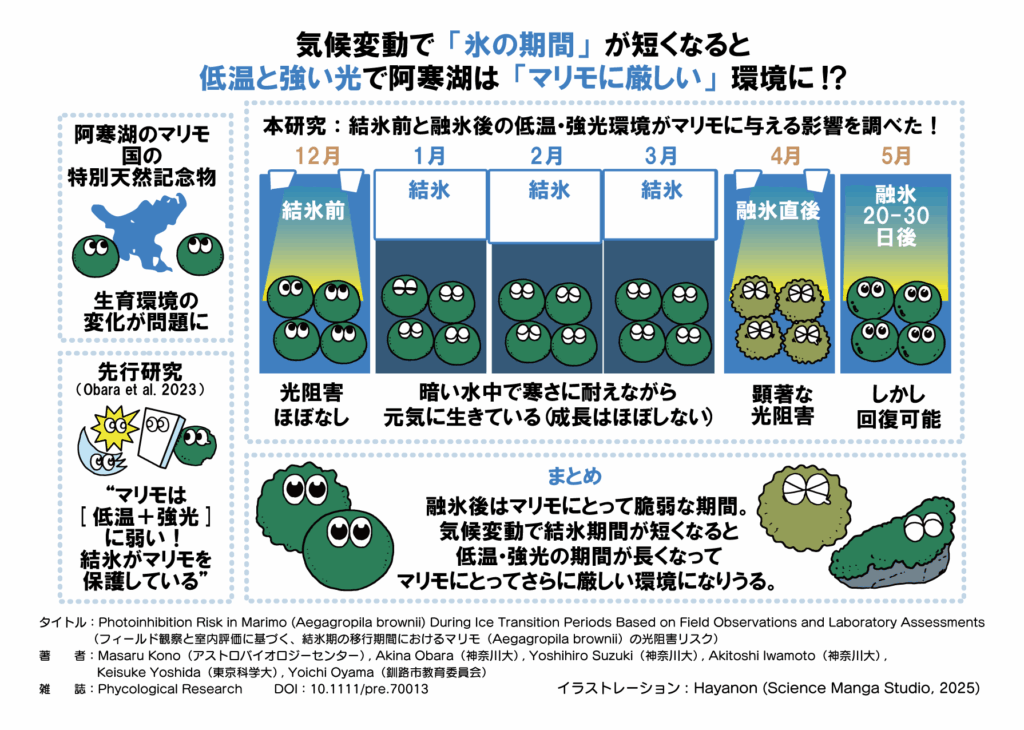

【発表のポイント】

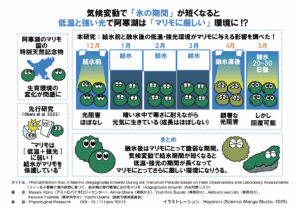

- 阿寒湖のマリモは、湖が解氷した直後に低水温と強い日射にさらされることで、光合成能力が著しく低下する「光阻害」という深刻なダメージを受けていることを、野外調査により明らかにしました。

- 光阻害を受けたマリモは、その後20~30日かけて光合成能力を回復させる強靭な回復力を持つことがわかりました。

- 気候変動による結氷期間の短縮は、マリモが強光ストレスを受けやすい危険な期間を長期化させ、生存を脅かす可能性があることを示唆しています。

【概要】

北海道・阿寒湖に生息する国の特別天然記念物「マリモ」は、季節ごとに大きく変動する環境下で生きています。なかでも、冬の間に湖を覆っていた氷が解ける春先は、水温が低いまま強い日射にさらされるため、光合成機能に深刻なダメージを受ける危険性が指摘されてきました。

本研究では、アストロバイオロジーセンターの河野優 特任研究員、神奈川大学大学院の 小原晶奈 大学院生(当時)、岩元明敏 教授、東京科学大学の吉田啓亮 准教授、釧路市教育委員会マリモ研究室の尾山洋一 次長による研究チームが、野外調査と室内実験を組み合わせることで、この過酷な時期におけるマリモの光合成能力を詳細に評価しました。その結果、マリモは夏季や氷に覆われた冬季には健全な状態を保つ一方、春の解氷直後には光合成能力が著しく低下すること、そしてその後20~30日かけて自然に回復することが明らかになりました。

この成果は、マリモの保全において特に注意すべき「脆弱な時期」を科学的に特定した重要な知見であり、国際学術誌『Phycological Research』に2025年9月29日付で掲載されました。

【研究背景】

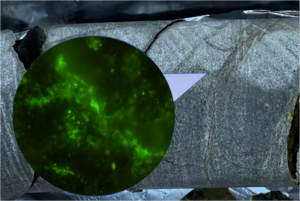

マリモ(学名:Aegagropila brownii)(注1・2)は、美しい球状の集合体を形成することで知られる淡水性の緑藻です。なかでも北海道・阿寒湖に生息する大型のマリモは、国の特別天然記念物に指定されており、世界でも極めて稀少な存在です。

阿寒湖では、冬になると湖面が厚い氷と雪に覆われます。この氷雪は、マリモを冬の強い太陽光から守る「日傘」のような役割を果たしています。しかし、結氷の直前や氷が解けた直後といった季節の変わり目には、水温が低い(1~4℃)ままであるにもかかわらず、湖底のマリモにまで強い光が届くという、植物にとって非常に過酷な「低水温・強光(LT-HL)」環境(注3)が生じます。このような環境では、光合成に必要なエネルギーの利用効率が低下し、光合成を担う装置である光化学系II(注4)がダメージを受ける「光阻害」(注5)が発生する危険性があると指摘されてきました。しかし、自然環境下の湖において、マリモがこうした影響を実際にどの程度受けているのかは、これまで明らかになっていませんでした。研究チームによる先行研究では、実験的に低水温・強光の環境を再現し、マリモが深刻なダメージを受ける可能性が示唆されていました。本研究は、この実験的な予測を踏まえ、初めて自然の湖沼環境において、結氷の直前や解氷期のマリモが実際にどのような光合成応答を示すのかを実証的に調査したものです。

【研究成果】

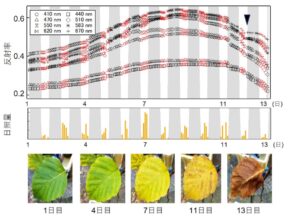

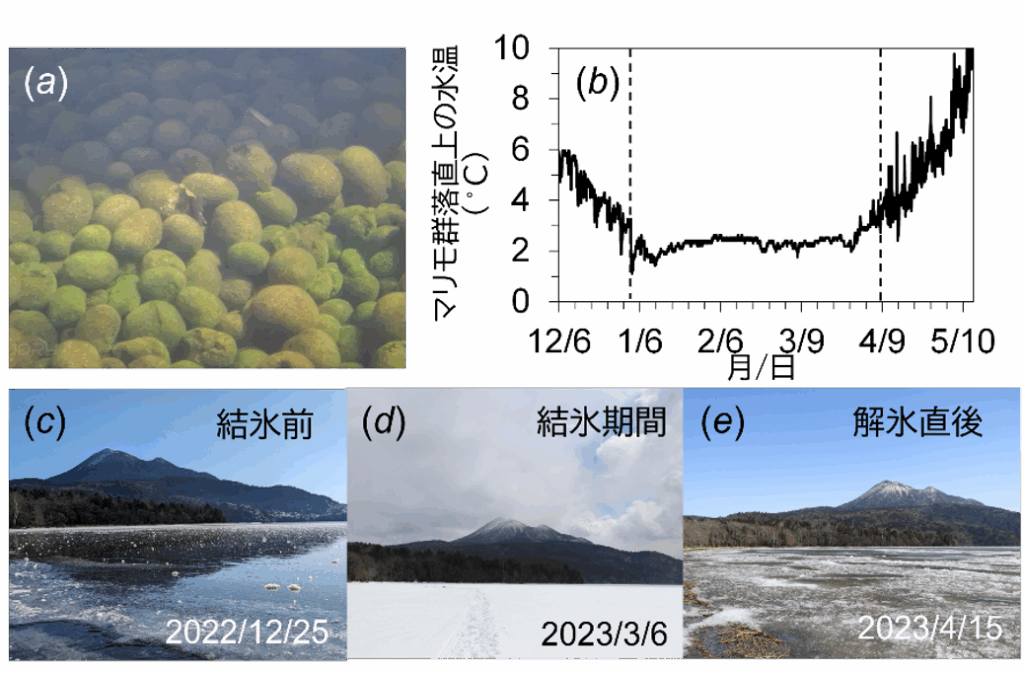

本研究チームは、北海道・阿寒湖のチュウルイ湾において、季節ごとの水温や光環境のモニタリングを行うとともに、異なる季節にマリモを採集し、クロロフィル蛍光測定(注6)という手法を用いてその光合成能力を評価しました。

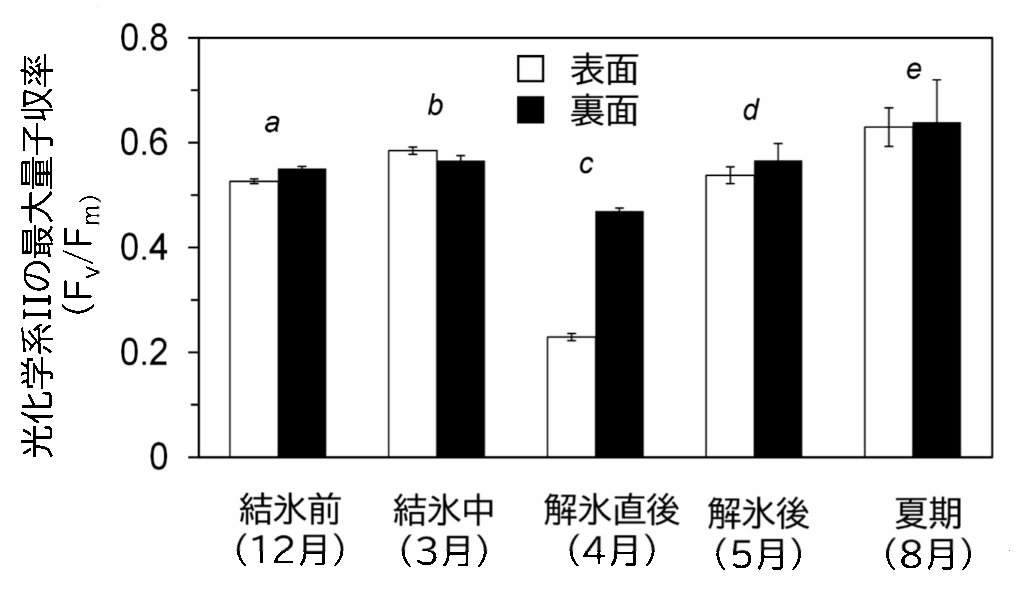

その結果、夏(8月)および湖が完全に氷に覆われている冬の盛り(3月)に採集したマリモは、光合成能力の指標である光化学系IIの最大量子収率(Fv/Fm)(注7)が約0.6と高い値を示し、光合成の能力は健全な状態にあることが確認されました。

一方、解氷直後(4月上旬)に採集したマリモでは、このFv/Fmの値が太陽光にさらされた表面で約0.27まで著しく低下しており、深刻な光阻害が生じていることが明らかになりました。これは、冬の暗い環境に順応していたマリモが、突然強い光にさらされたことで大きなストレスを受けたことを示しています。

しかしながら、マリモは強靭な回復力も持っていました。解氷から20~30日が経過し、水温が徐々に上昇し始めた5月上旬には、Fv/Fmの値が約0.55まで回復していたのです。この回復過程は室内実験でも裏付けられ、ダメージを受けたマリモの細胞を弱い光のもとに置くことで、光合成能力が回復し始めることが確認されました。

結氷前(12月)、結氷中(3月)、解氷直後(4月)、解氷後20〜30日(5月)、および夏期(8月)に採集したマリモを用いて、球状体表面側(白棒)と裏面側(黒棒)のFv/Fm値をそれぞれ測定した。

【今後の展望】

本研究は、春先の「解氷直後」が、マリモにとって脆弱な期間になり得ることを、野外データに基づいて初めて明らかにしました。この期間の環境変化は、マリモの長期的な生存に大きな影響を与える可能性があります。

近年、気候変動の影響により、阿寒湖では結氷が遅れ、解氷が早まる傾向が報告されています。これは単に暖かい期間が長くなることを意味するわけではありません。春先の1~3月でも晴天時の日射は非常に強く、本来であれば分厚い氷と雪がマリモを保護しています。しかし、解氷が早まると、水温が低いままこの強烈な光にマリモが直接さらされる期間が長期化してしまいます。これにより、マリモが過酷な『低水温・強光(LT-HL)』環境にさらされる期間が延び、光によるダメージが蓄積しやすくなることが懸念されます。光阻害からの回復が追いつかなくなれば、マリモの個体群全体が衰弱し、将来的な存続が危ぶまれる可能性もあります。また、結氷期間そのものが湖の生態系全体を成り立たせる重要な要素であり、その短縮や喪失は、多様な生物の相互作用に甚大な影響を与えると考えられます。

この貴重な自然遺産を未来へと引き継いでいくためには、生息地の物理的な環境を守るだけでなく、気候変動がマリモの生理に与える影響、特に、この脆弱な時期における光ストレスに着目し、科学的知見に基づく保全戦略を構築することが極めて重要です。本研究の成果は、阿寒湖のマリモという特定の生物群落にとどまらず、国内外の他の湖沼生態系で、気候変動のような複合ストレスに直面する希少な水生生物をいかに保全していくか、という普遍的な課題に対するモデルケースとしての意義も持っています。

本研究は、アストロバイオロジーの観点からも、重要な示唆を与えます。氷の下の暗闇から、解氷による突然の強光ストレスに耐え、回復していくマリモの生命戦略を解明することは、氷で覆われた天体のような地球外の極限環境に生命が存在するとすれば、どのようなメカニズムで生き延びているのかを理解する上で重要な手がかりとなります。また、地球の気候変動がこの特殊な生態系に与える影響を調べることは、劇的な環境変化を経験した惑星で、生命がどのように応答し、その痕跡を残しうるのかを考察する上での貴重な実例となるでしょう。本研究は、『極限的な惑星環境において、生命はどのように生き残り、進化するのか』というアストロバイオロジーの根源的な問いに、地球に生きる生命から迫る試みです。

用語解説:

(注1) 特別天然記念物「阿寒湖のマリモ」

阿寒湖は、阿寒カルデラおよび古阿寒湖の形成後、雄阿寒岳の火山活動によって分断されて生じた堰止湖です。湖の北部に位置するチュウルイ湾とキネンタンペ湾には、世界的にも極めて珍しい球状のマリモ(Aegagropila brownii)が群生しています。特に、直径30 cmを超える巨大な球状マリモが多数確認されている湖は、世界で阿寒湖だけです。

その希少性と学術的価値の高さから、阿寒湖のマリモは1921年に国の天然記念物、1952年には特別天然記念物に指定されました。2024年時点で、国の天然記念物に指定されている藻類は8種あり、そのうち特別天然記念物に指定されている藻類は阿寒湖のマリモのみです。

(注2) マリモの学名(Aegagropila brownii)

2023年に発表された分類学研究により、これまで広く使われてきた Aegagropila linnaei というマリモの学名は誤りであり、正しい学名は Aegagropila brownii であると再定義されました。この変更はマリモの生態や遺伝的特徴が変わったわけではなく、国際的な分類学ルールに則って「名前」が訂正されたものです。

学名変更の背景には、「タイプ標本」の再評価があります。A. linnaei の元となる記載(Conferva aegagropila)は1753年にカール・リンネによってなされましたが、その後に選ばれた標本(レクトタイプ)は、実際には海に生える別種の藻類であることがわかりました。命名規約に基づくと、A. linnaei の名は海産種に属するものであり、淡水性のマリモには使用できません。そこで、淡水マリモに最も早く命名され、有効とみなされる学名を再検討した結果、1809年にアイルランド北部で採集された標本に由来する Conferva brownii が該当すると判断されました。この結果、マリモの正しい学名は Aegagropila brownii に変更されました(Guiry & Frödén 2023)。

この変更はあくまで分類学的な見直しによるものであり、私たちが「マリモ」と呼ぶ生物の実体は変わっていません。生物学的な性質や保全上の重要性に影響を与えるものではなく、より正確な名前でマリモを理解し、保護していくための基盤となります。

(注3) LT-HL(Low Temperature – High Light)環境

低温かつ強光という、極域や春の解氷直後の湖沼に見られる特殊な環境条件。植物や藻類にとっては、光合成に対するストレスとなる可能性があります。

(注4) 光化学系II(PSII)

光合成において、光エネルギーを吸収して水を分解し、電子を取り出す最初の反応を担うタンパク質複合体。光合成の“エンジン”の一部であり、特に強すぎる光によって損傷を受けやすいという特徴があります。

(注5) 光阻害

植物や藻類が生きるために行う光合成は、光が強すぎると逆に能力が落ちてしまうことがあります。この現象が「光阻害」です。

光合成の仕組みを、太陽光をエネルギー源にして動く「栄養づくり工場」に例えてみましょう。この工場は、適度な量の光があれば元気に栄養を作り出せます。しかし、工場の処理能力をはるかに超える強すぎる光((注3)LT-HL環境で解説)が降り注ぐと、エネルギー変換の最前線で働く機械((注4)光化学系IIで解説)がダメージを受けて故障してしまいます。この“機械が故障して、工場全体の働きが鈍ってしまった状態”が光阻害です。

冬の間、暗い氷の下で静かに過ごしていたマリモにとって、解氷直後の強烈な日差しはあまりに刺激が強く、この「光阻害」を引き起こす大きな原因となります。

(注6) クロロフィル蛍光

植物の葉や藻類に含まれる光合成色素クロロフィルに光を当てた際に発せられる、ごく微弱な赤い光。この蛍光の強さやその変化を測定することで、光化学系IIの健康状態や光合成能力を、対象を傷つけることなく評価することができます。本研究では、この手法を用いて光阻害の程度を数値的に評価しました。

(注7) 光化学系IIの最大量子収率(Fv/Fm)

植物や藻類が行う光合成の「元気度」や「健康状態」を示す指標です。光合成を担う光化学系II(PSII)が、吸収した光エネルギーをどれだけ効率よく化学エネルギーに変換できるかを表しており、クロロフィル蛍光の測定によって算出されます。この値は0から1の間の数値で示され、健康な藻類や植物では一般的に0.6以上と高い値になります。数値が高いほど光化学系IIが健全に機能していることを意味します。一方で、強すぎる光などのストレスによって光化学系IIがダメージを受けると、この値は低下します。そのため、光阻害の信頼できる指標として広く利用されています。本研究では、このFv/Fm値を測定することでマリモの健康状態を季節ごとに評価しました。夏期や結氷中は0.6前後の高い値を維持していましたが、解氷直後には太陽光が当たる表面で0.3以下まで著しく低下し、マリモが深刻な光ストレスを受けていることが明らかになりました。

研究サポート:

本研究は、科学研究費助成事業(課題番号:24K09493, 23H04961, 23H02498)および日本科学協会の笹川科学研究助成の支援を受けて実施されました。

関連リンク

論文情報

雑誌:Phycological Research

タイトル:Photoinhibition Risk in Marimo (Aegagropila brownii) During Ice Transition Periods Based on Field Observations and Laboratory Assessments

DOI:https://doi.org/10.1111/pre.70013

著者:Masaru Kono, Akina Obara, Yoshihiro Suzuki, Akitoshi Iwamoto, Keisuke Yoshida, Yoichi Oyama