太陽系外惑星*1 の大気観測が盛んになっている現在、観測結果に影響を及ぼしうる恒星の黒点*2 の特徴を正しく知ることがより重要になっています。この黒点の特徴を調べる絶好の機会が、惑星が恒星黒点の前を横切る「黒点通過トランジット」です。このたび、自然科学研究機構アストロバイオロジーセンターおよび東京大学の研究者(森万由子若手研究者雇用特別研究員、福井暁彦講師、平野照幸准教授、成田憲保教授、リビングストン ジョン特任助教)ら国際研究チームは、地上望遠鏡による観測を組み合わせることで惑星系TOI-3884の黒点の様子や惑星の軌道の傾きを詳細に明らかにしました。本研究成果は、2025年9月8日に学術誌「Astronomical Journal」に掲載されました。

【研究の背景】

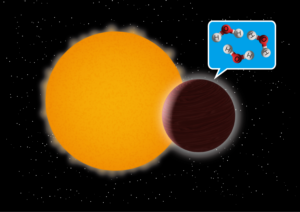

2021年にNASAが打ち上げたジェームズウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)は、系外惑星の大気研究に飛躍的な進歩をもたらしました。惑星大気の観測では主に、惑星が恒星の前を横切る時に恒星の一部が隠されて暗く見える現象(トランジット*3)を様々な波長の光で観測します。その際の、暗くなり方 (= 減光率)の波長による違いから、惑星大気にどんな分子や原子が含まれているかを調べることができます。JWSTによって、0.01%ほどの細かい減光率の違いを調べられるようになりましたが、一方で、これまでは問題にならなかった細かな影響を考慮する必要が出てきました。その一つが、恒星の表面に存在する「黒点」の影響です。太陽と同様、多くの恒星には、黒点と呼ばれる温度が低く暗い領域があることが知られています。トランジット観測の際、黒点は波長による減光率の違いを生み出し、惑星大気由来の信号を模倣してしまう可能性があります。そのため、黒点の性質を正確に理解し、その影響を取り除くことは、惑星大気観測の大きな課題となっています。

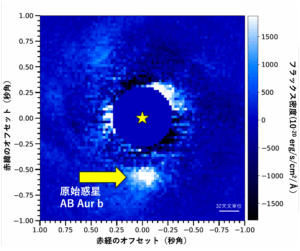

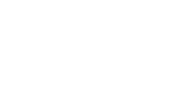

TOI-3884は地球から約140光年離れた赤色矮星*4 で、その周りを地球の約6倍の半径を持つ惑星、TOI-3884bが回っています。TOI-3884bはトランジットを起こす惑星ですが、その惑星が、毎回恒星表面の黒点の前を通過するという変わった特徴が見られます。これを「黒点通過トランジット」(図1)といいます。黒点通過トランジットが繰り返し見られる惑星系は極めて稀であり、黒点の性質や惑星の軌道を同時に調べられる貴重なターゲットです。

一方、TOI-3884系の特徴を調べた2つの先行研究(Almenara et al., 2022; Libby-Roberts et al., 2023)では恒星の自転軸の傾きや自転速度などのいくつかの重要な物理量について一致しない結果が報告されていました。本研究では、地上望遠鏡によるより高精度な観測により、TOI-3884系の詳細な描像を明らかにすることを目的としました。

【研究の成果】

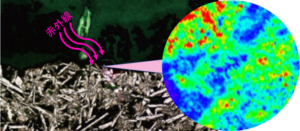

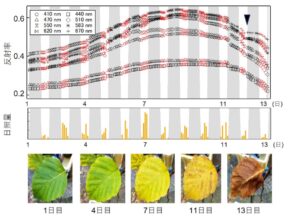

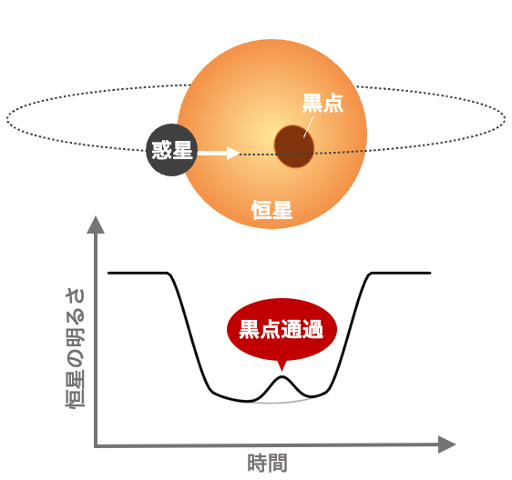

本研究ではTOI-3884系の黒点通過トランジットの観測のため、米国のラスクンブレス天文台(Las Cumbres Observatory; LCO)がハワイとオーストラリアに所有する口径2mの望遠鏡および、同望遠鏡に搭載された多色カメラMuSCAT3、MuSCAT4*5 を用いました。2024年2月から3月にかけて、3回のトランジットを観測し、黒点通過のシグナルを多色・高精度で捉えることに成功しました(図2)。青色光から赤色光にかけての黒点通過シグナルの大きさの違いは、黒点の温度を求めるために重要な情報となります。

恒星の明るさの時間変化(ライトカーブ)の解析から、黒点は恒星の温度(およそ3150ケルビン)よりも200ケルビンほど温度が低く、恒星の見かけの面積の約15%を覆うほどの大きさがあることがわかりました。また、これまで明確には捉えられていなかった、黒点通過シグナルの形状の時間変化も確認することができました。1ヶ月という短い期間で黒点の形状が大きく変わることは考えにくいため、これは恒星の自転による黒点の位置変化を示していると予想されました。

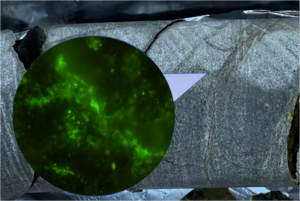

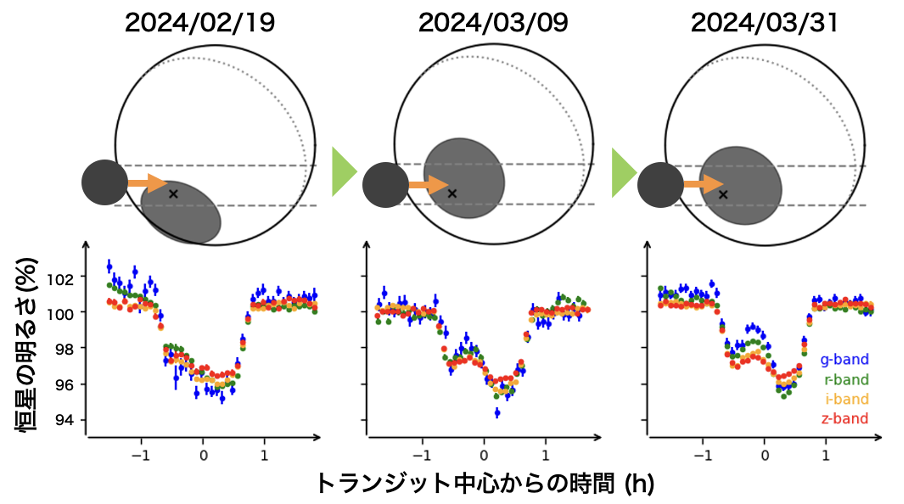

示唆された恒星の自転を確認するため、恒星の明るさを1日に数回モニター観測することにより、自転に伴う恒星の明るさの変動を確認することにしました。観測は、世界5箇所(米国、スペイン、チリ、南アフリカ、およびオーストラリア)に存在するLCOの口径1m望遠鏡および撮像カメラSinistroを使用し、2024年12月から2025年3月にかけて実施しました。観測の結果、恒星の明るさは周期的な変動を示し (図3)、恒星の自転周期が11.05日であることが初めて明らかになりました。

得られた自転周期は、MuSCAT3, MuSCAT4による黒点通過トランジットの観測から示唆された黒点位置の変化と整合的でした。この自転周期の情報を用いることで、惑星・恒星・黒点の位置関係のモデルを一意に定めることができました。

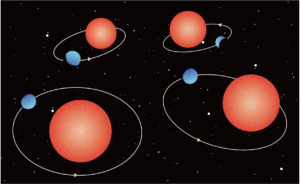

さらに、得られたモデルは、恒星の自転軸と惑星の公転軌道の軸が約62度ずれた、大きく軌道の傾いた惑星系であることを示しました。軌道の傾きの測定は惑星の形成や軌道進化の過程を理解する上で非常に重要です。しかし、赤色矮星まわりの惑星に対しては、従来の手法(例えば光のドップラーシフトを用いる手法)で傾き角を測定することが難しく、測定例が限られていました。本研究は「黒点通過トランジット」の観測により赤色矮星をまわる惑星の軌道の傾き角を正確に測定した例であり、同手法がこのような惑星系の軌道傾斜角測定において有用であることが示されました。

【今後の展望】

TOI-3884bは大気を豊富にもつ可能性のあるスーパーネプチューン*6 であり、JWSTなどによる大気観測の主要なターゲットと位置づけられています。TOI-3884bの大気観測を行う際、本研究で得られた黒点の性質や惑星系の軌道は、惑星大気の誤検出を避けるための重要な情報となるでしょう。

また、TOI-3884系の軌道の傾きについて理解することは惑星の形成進化過程の解明につながるかもしれません。TOI-3884系で見られるような大きな軌道の傾きを生み出すには、惑星の進化過程において巨大惑星や伴星との重力的な相互作用があったことが予測されます。しかし、TOI-3884系ではそれらの惑星や伴星は見つかっていません。今後も、外側の惑星探しなど、詳細観測を継続していくことが期待されます。

最後に、本研究の成果は、恒星の磁場について理解を深めるための手がかりともなるものです。極に存在する巨大な黒点は、自転の速い恒星の強い磁場によって生まれるという理論がありますが、TOI-3884は赤色矮星の中では一般的な自転周期を持つ恒星でした。それにもかかわらずTOI-3884の極に巨大な黒点があるということは、赤色矮星において極の黒点の存在がより普遍的なものである可能性も示します。TOI-3884系に限らず、恒星黒点の一般的な性質の理解を深めることは、今後の大きな課題です。

用語解説:

*1 太陽系外惑星(または系外惑星):太陽系の外に存在する惑星。

*2 黒点:恒星の磁気活動に由来して恒星の光球面に現れる、温度が低く暗い領域。

*3 トランジット:恒星を公転する惑星が、地球から見て恒星の前を横切る現象。

*4 赤色矮星:太陽よりも小さく、赤く、暗い恒星。ここでは有効温度2000ケルビンから4000ケルビン程度の恒星とする。

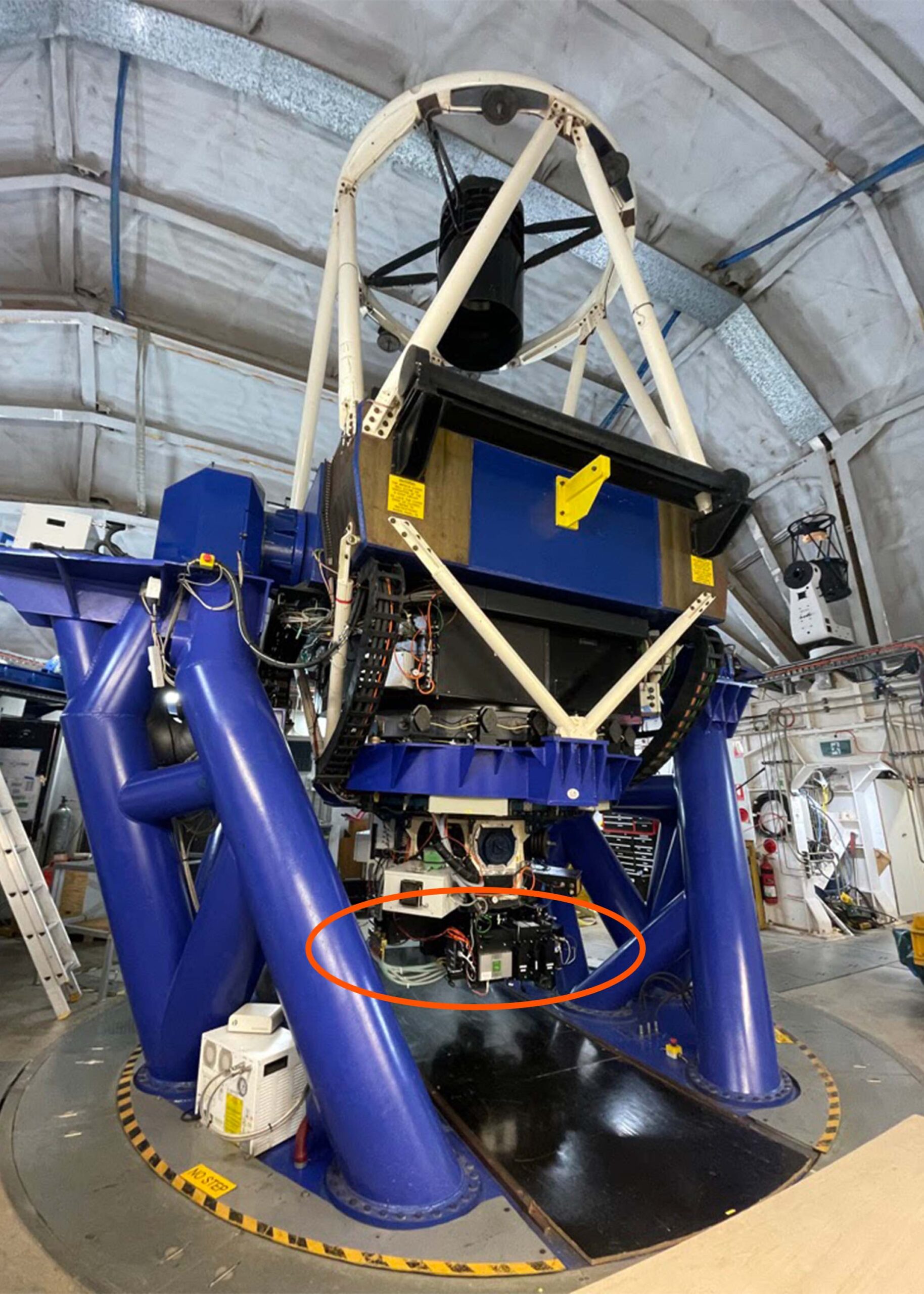

*5 MuSCAT3, MuSCAT4:東京大学およびアストロバイオロジーセンターで開発された観測装置。青色光から赤色光まで、g (400–550 nm), r (550–700 nm), i (700–820 nm), and zs (820–920 nm) バンドの4色で同時にトランジット観測を行える多色カメラで、光学的に同一の設計を持つ。MuSCAT3はハワイのハレアカラ天文台、MuSCAT4はオーストラリアのサイディング・スプリング天文台にあるLCO 2m望遠鏡(図4)に搭載されている。

*6 スーパーネプチューン:地球の半径の4倍以上の半径をもち、海王星よりも大きい惑星。

研究サポート:

本研究は科学研究費補助金(JP24KJ0241, JP24K17083, JP24H00017, JP24K00689, JP25K17450, JP24K17082, JP24H00248, JPJSBP120249910)、科学技術振興機構助成金(JPMJSP2108)のサポートを受けて行われました。

論文情報

論文雑誌:Astronomical Journal

タイトル:Multiband, Multiepoch Photometry of the Spot-crossing System TOI-3884:Refined System Geometry and Spot Properties

著者:森 万由子、福井暁彦、平野照幸、成田憲保、リビングストン ジョンほか

DOI:10.3847/1538-3881/ade2df

URL:https://doi.org/10.3847/1538-3881/ade2df