概要

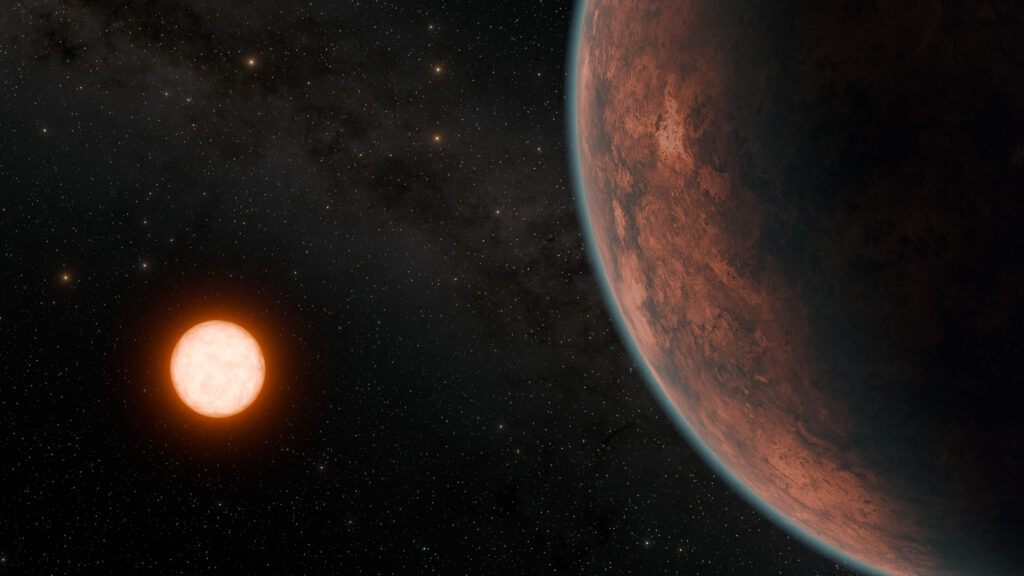

アストロバイオロジーセンター、東京大学、国立天文台、東京工業大学の研究者を中心とする国際研究チームは、すばる望遠鏡の赤外線分光器 IRD などを用いた観測とNASA の宇宙望遠鏡 TESS を用いた観測の連携を通して、地球からわずか 40 光年の距離に新たな系外惑星「グリーゼ 12 b」を発見しました。この惑星は地球や金星と同程度の大きさを持ち、太陽よりも低温の恒星のまわりを 12.8 日の時間をかけて周回しています。グリーゼ 12 b が恒星から受け取る日射量が金星の場合と同程度であること、また、大気が散逸せずに一定量残っている可能性があることから、グリーゼ 12 b はこれまでに発見された系外惑星と比べて、「金星のような惑星の大気の特徴を調べるのに最も適した惑星」と言えます。金星は地球の兄弟とも呼ばれる惑星ですが、金星が地球と異なり生命にとって過酷な環境になった原因は大きな謎として残されています。今後、NASA のジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡や次世代の大型望遠鏡でグリーゼ 12 b の大気を詳細に調査することで、惑星が生命の居住に適した環境を持つための条件についての理解が大きく進むと期待されます。

発表内容

多種多様な生命を育む私たちの地球は特別な惑星なのでしょうか? それとも、広い宇宙の中ではありふれた存在なのでしょうか?人類にとって根源的とも言えるこの問いに答えるためには、地球と似た別の惑星からヒントを得る必要があります。とりわけ、地球の隣の惑星である金星は重要な研究対象の一つです。金星のサイズ(地球の0.95倍)や質量(地球の 0.82 倍)はまさに「地球の兄弟」とも言えるほど地球と似通っていますが、その大気は高温高圧で乾燥しており、地球とは似ていません。太陽から受ける光の量(日射量)に多少の違いはありますが、なぜ金星がここまで地球と異なる表層環境をもつようになったのかは、はっきりと分かっていません。このように、惑星が生命の存在に適した環境をもつための条件はまだ曖昧で、その理解を深めるためには、金星だけではなく「太陽系外の金星」にもヒントを求めることが重要です。

太陽以外の恒星を周回する惑星は、1990年代以降、様々な検出方法によって探索され、その発見数は 5500 個を超えています。特に、アメリカ航空宇宙局(NASA)が 2009年に打ち上げたケプラー衛星によって探索が大きく進展し、地球程度かそれより小さなサイズの惑星も発見されるようになりました。しかし、これらの惑星の大半は地球から数百光年と遠く離れた場所にあるため、現在はもちろん、近い将来の望遠鏡でも、それらの惑星の大気や表層環境を詳細に知ることは困難です。

そこで近年、太陽系の近くにある、太陽よりも軽くて小さい、M型星と呼ばれる恒星を周回する惑星の探索が精力的に進められています。恒星が軽くて小さいと、惑星が恒星を周回する運動に伴う恒星の速度変化や明るさの変化が検出しやすくなるためです。前者の探索手法をドップラー法(注1)、後者をトランジット法(注2)と呼びます。

ドップラー法では、光を多数の「虹」に分ける「分光」観測をします。分光観測では、恒星からたくさんの光量を受け取る必要がありますが、M型星は可視光では暗く、赤外線で明るいという特徴があります。そこで、すばる望遠鏡では、新しい赤外線分光器 IRD(InfraRed Doppler、アイ・アール・ディー)を用いたドップラー法による惑星探査(IRD-SSP)を 2019年度から開始しました(注3)。今回発見されたグリーゼ 12 b を擁する恒星(グリーゼ 12)は、表面温度が 3000 度と、太陽より 2500 度ほど低く、半径が太陽のおよそ4分の1のM型星です。研究チームは、うお座の方向の約 40 光年先にあるこの恒星を、IRD-SSP 探査のターゲットの一つとして、2019年から2022年にわたって集中的に観測しました。

一方、グリーゼ 12 は、トランジット法で惑星を探査する NASA の宇宙望遠鏡 TESS(テス)でも、2021年8月から 2023年10月の間に観測されました。TESS の観測チームはグリーゼ 12 の観測データから地球サイズの惑星が存在する兆候を検出し、2023年4月に情報を公開しました。これを受け、本研究チームはアストロバイオロジーセンターや東京大学が開発・運用する多色同時撮像カメラ MuSCAT(マスカット)シリーズを用いて追観測を行い、TESS で検出された惑星の兆候がノイズではなく本物であることを確認しました。さらに、TESS および MuSCAT シリーズで得られたデータの解析から、惑星の公転周期を 12.8 日、半径を地球の約 0.96 倍と求めました。研究チームはさらに、IRD のデータをカラーアルト天文台の 3.5 メートル望遠鏡で取得されたドップラー観測データと組み合わせて解析することで、グリーゼ 12 b の質量の上限値を地球の 3.9 倍と求めました。

グリーゼ 12 b はどのような惑星なのでしょうか?この惑星の「1年」(公転周期)は 12.8 日と短く、その軌道は主星からわずか 0.07 天文単位(太陽―地球間の距離の約 1/14 倍)しか離れていません。しかし、主星の温度が低いため、惑星が主星から受ける日射量は地球の日射量の約 1.6 倍と、金星(地球の約 1.9 倍)と同程度にとどまっています。それでも、この日射量では惑星の表層が高温になってしまい、地表に液体の水が存在したとしても暴走的に蒸発してしまう可能性が高いと考えられます。

一方、惑星表面に液体の水が安定して存在できるかどうかは、日射量に加えて大気の組成や量も重要な要素となります。たとえば、仮に惑星の表面が適温でも、大気が希薄であれば水は液体として存在できません。しかし、太陽系外の地球型惑星がどのような大気をもつのかはまだほとんど分かっていません。

地球型惑星の大気の研究対象としては、7つの地球型惑星をもつトラピスト1惑星系(注4)が有名です。そのうち内側から2番目の惑星であるトラピスト1c は、半径(地球の約 1.1 倍)や日射量(地球の約 2.2 倍)が金星やグリーゼ 12 b とよく似ています。しかし、近年のジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)による観測によって、この惑星には少なくとも金星のような厚い大気は存在しないことが明らかとなりました。トラピスト1は活動性が高く、強いX線や紫外線、恒星風などを放射しているため、トラピスト1c はそれらの高エネルギー線の照射を受け、大気の大半を消失してしまった可能性が高いと考えられています。

一方、グリーゼ 12 b は主星のX線強度がトラピスト1より1桁ほど弱く、また、主星からの距離がトラピスト1c と比べて4倍以上離れているため、惑星が主星から受ける高エネルギー線照射の影響はトラピスト1c と比べて弱いと考えられます。したがって、一定量の大気を保持している可能性がより高いと言えます。

グリーゼ 12 b は地球からの距離が近いため、トラピスト1c と同様に JWST や次世代の大型望遠鏡を用いた惑星大気観測の対象として最適です。今後、グリーゼ 12 b の大気を観測し、金星やトラピスト1c の大気と比較をすることで、地球型惑星の大気が主星からの放射環境によってどのように異なるのかを明らかにできると期待されます。

現在の金星の表層には液体の水は存在しませんが、過去に存在した可能性が指摘されています。同様に、条件によってはグリーゼ 12 b にも過去に液体の水が存在した、もしくは現在も存在する可能性も残されています。アストロバイオロジーセンターの葛原昌幸特任助教は、「今後の JWST による詳細観測や、将来の 30 メートル級地上望遠鏡によるトランジット分光観測や直接観測によって、この惑星がどのような大気を持つのか、水蒸気、酸素、二酸化炭素などの生命に関連のある成分が存在するのか、明らかになる」と期待します。

本研究成果は、米国の天体物理学専門誌『アストロフィジカル・ジャーナル・レター』に 2023年5月23日付で掲載されました(Kuzuhara, Fukui et al. “Gliese 12 b: A temperate Earth-sized planet at 12 pc ideal for atmospheric transmission spectroscopy“)。

注釈

(注1)ドップラー法は、惑星の公転運動にともなう恒星の微小な速度変化を測定して惑星を探す方法です。

(注2)トランジット法は、惑星が主星の手前を通過(トランジット)する際に生じる主星の微小な減光をとらえる方法です。

(注3)IRD-SSP の初期の重要な成果として、ハビタブルゾーン(惑星表面上で液体の水が安定して存在することが可能な軌道領域)を横切る超地球「ロス 508 b」の発見を報告しています。

(注4)トラピスト1はみずがめ座方向の約 41 光年先にあるM型星です。地上の望遠鏡や NASA のスピッツァー宇宙望遠鏡を用いたトランジット法による観測から、ハビタブルゾーン内の惑星を含む7つの地球型惑星が発見されています。

すばる望遠鏡は自然科学研究機構国立天文台が運用する大型光学赤外線望遠鏡で、文部科学省・大規模学術フロンティア促進事業の支援を受けています。すばる望遠鏡が設置されているマウナケアは、貴重な自然環境であるとともにハワイの文化・歴史において大切な場所であり、私たちはマウナケアから宇宙を探究する機会を得られていることに深く感謝します。

(関連リンク)

NAOJ 2024年5月24日 プレスリリース

ハワイ観測所プレスリリース

東京大学 2024年5月23日 プレスリリース

NASA プレスリリース (英語)

低温の恒星を回る惑星を赤外線で発見―「超地球」が生命を宿す可能性は?― (2022年8月1日)